Artschwager, Duncan | art criticism

Rovereto, 8 December 2019

Museo d‘Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart)

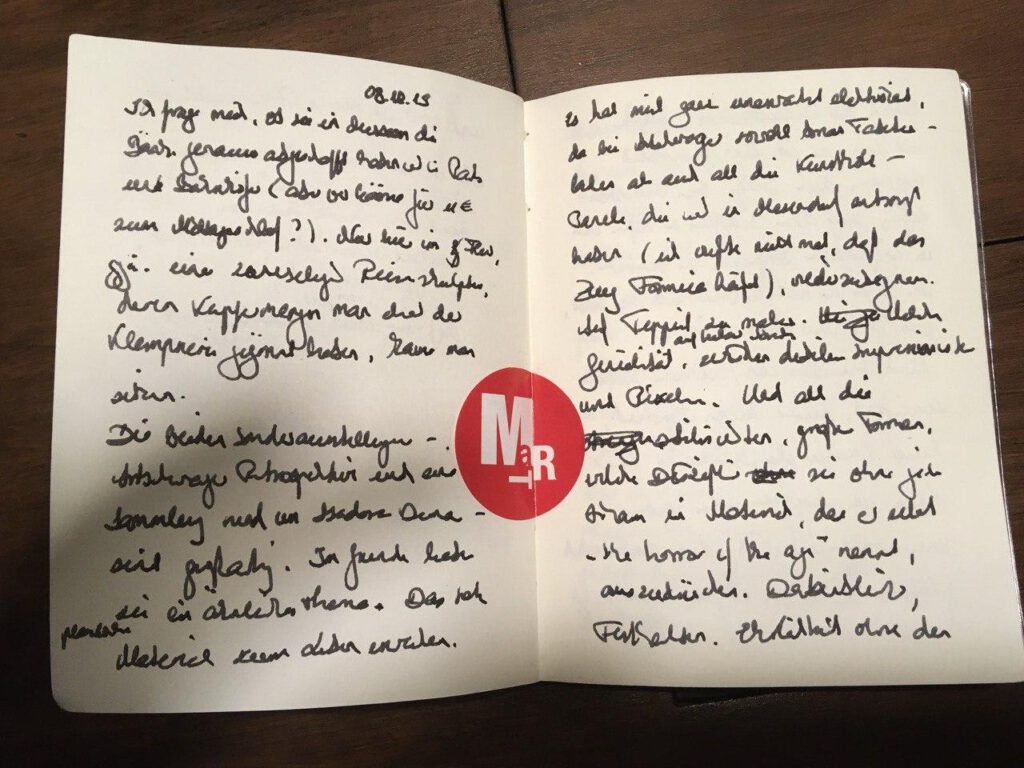

Ich frage mich, ob sie in Museen die Bänke genauso abgeschafft haben wie in Parks und Bahnhöfen. (Aber wer käme für 11€ zum Mittagsschlaf?) Nur hier im Flur, gegenüber einer zauseligen Riesenskulptur, deren Kupfermengen ich eher der Klempnerei gegönnt hätte, kann man sitzen.

Die beiden Sonderausstellungen – Artschwager Retrospektive und eine Sammlung rund um Isodora Duncan – sind großartig. Im Grunde haben sie ein ähnliches Thema: totes plastisches Material zum Leben zu erwecken.

Es hat mich ganz unerwartet elektrisiert, da bei Artschwager sowohl Omas Tapetenladen als auch den Kunstholz-Panelen, die wir im Haus entsorgt haben (ich wusste nicht, dass das Zeug Fornica heisst), wiederzubegegnen. Auf Teppich zu malen: Welche Genialität, auf halber Strecke zwischen den leidigen Impressionisten und Pixeln. Und all die stilisierten, großen Formen scheinen mir von einer besonderen Disziplin getragen, nämlich der, diese klassischen Linien ohne jede Scham in dem Material auszudrücken, das Artschwager selbst „the horror of the age“ nennt. Bei dem Stoff zu bleiben, daran festzuhalten. Ehrlichkeit ohne einen Hauch von Denunziation. Arbeitem mit dem, was ist.

Wie jämmerlich es mir dagegen plötzlich vorkommt, diese Dinge beim Renovieren eifrig aus dem Sichtfeld zu reißen und in irgendeiner Deponie zu verstecken. Als ob es da nicht weiter wäre, was es ist. Nur ganz ohne Sinn.

Bei Duncan, nahezu herzzerreißend, dieser kurze Aufbruch, dieser Exodus des Ausdrucks: Den patriarchal getöteten weiblichen Körper aus seiner alten Form zu winden, bevor dann alles als Sexyness wieder kommodifiziert wird. Der Ausdruckstanz überschreitet dieses überlebte Herrschaftsgefäß nicht um Worte ringend, sondern macht ihn selbst zum Medium. Natürlich braucht es dazu Referenzpunkte. Bei Duncan verhilft Antikes, Keltisches und Prä-Raphaelitisches zu den Momenten, wo Göttinnen auftauchen, und nicht nur als Mütter. Zugleich ist ihr Stil im Kern sehr eigen. Was den plumpen Futuristen nicht mechanisch genug war, ist nämlich gerade nicht organisch. Und allen elegischen Etiketten und noch den fließenden Gewändern zum Trotz auch nicht esoterisch. Dazu dient ja das Eckige: die Glieder als unabhängig zu demonstrieren und zugleich immer wieder darauf zu deuten, dass ihre Bewegung aus dem Kopf kommt. Und eben darin, dass die Gesten geistig sind, bieten Duncans Bewegungen den Rastern des Phantombesitzes die Stirn. Sie demonstriert weder vollkommenene Selbstdisziplin, noch stellt sie Körperpartien nach dem Zuschnitt einer Erotisierung aus, die ihnen vollkommen äußerlich aufgetragen ist. Dass solche Erotisierung noch stets „natürlicher“ wirkt als Duncans Hieroglyphen-Sequenzen ist kein Wunder: ihr wurde ja die Selbstbestimmung geraubt.

Und wie es Duncan gelingt, selbst unter dem Jugendstilkitsch der Kosmiker und Antrophrosophen, gerade mit dem Einsatz des gesamten Körpers, dessen stumpfe Vergeschlechtlichung zu überflügeln. Die Referenzen auf die alten Griechinnen sind schön und gut. Aber ich sehe Unisex-Kraniche durch fast jedes Portrait. Man muss schon auch mit dem Arbeiten, was fliegen kann, und nicht nur mit dem, was da ist.

Was die Ausstellung geflissentlich verschweigt, ist, welches Ausmaß an symbolischer Mutterschaft und lesbischer Libido nötig gewesen sein muss, um gegen den patriarchal-kulturindustriellen Komplex diese Figuren zu schaffen. Alle Kindsväter werden in Duncans Biografie minutiös aufgelistet. Irgendwo dazwischen steht „she attracted the eye of Eleonora Duse.“ Drei Zeitstrahlstationen später hat die Duse dann plötzlich die Ressourcen, Duncan über den Tod ihrer beiden Kinder hinwegzutrösten. Da wäre keine Künstlerin ohne solche „Aufmerksamkeit“ der Augen einer anderen. Es stünde nur eine weiter Statue einer namenlosen Tänzerin in irgendeinem Männeratelier herum.

Jetzt werde ich banausisch schnell, ohne stehenzubleiben, durch die Dauerausstellung streifen und dann den kostbaren Espresso-Gutschein einlösen.