Lesbisches Sehen | art criticism

Barcelona, 31 July 2017

Wenn eine in Barcelona Urlaub macht, warum sitzt sie dann verschwitzt auf einem Doppelbett und tippt? Weil sie einer anderen einen Text versprochen hat. Weder Chefin noch Student_innen erhalten aus dieser einen Urlaubswoche Antwort; das eigene Manuskript liegt auf Eis. Fernbeziehungspflege und Erholung müssen sich arrangieren. Ich bin anderen schon viele Texte schuldig geblieben, aber diesem unterliegt ein besonderer Pakt.

Ich sollte auch über etwas Besonderes schreiben: lesbische Sichtbarkeit. Und habe gleich geantwortet: klar, weil du es bist. Aber darf ich das Thema ändern?

Worüber ich lieber schreiben würde, ist lesbisches Sehen.

Vor einer Weile saß ich mit zwei Kolleginnen, die ich zu uns aufs post-sozialistische Land eingeladen hatte, am großen Gartentisch. Im gewohnten Versuch, so virtuos wie möglich zugleich die Rolle der Haushälterin, der Gastgeberin und des Butlers zu spielen, hatte ich neben den Aperitifs auch einen Mörser voller Salz, Knoblauch, Pinienkerne herausgebracht. Parallel zum Gespräch darüber, wie es sein könne, dass es keinen einzigen Lehrstuhl für feministische Philosophie in Deutschland gäbe und gleichzeitig die Rechte von einer „gender-ideologischen Übernahme“ der Universitäten fasele, bemühte ich mich darum, einen Basilikumstrauch zu Pesto zu zerstoßen. Die beiden Kolleginnen sind wunderbare Gäste, solche, die auch im erhitzten Gespräch Raum lassen für den Ort, die die Sonne spüren, die baufällige Brennerei mustern. Ich blinzelte den beiden zu und deutete auf den schweren Steingut-Mörser. Und? Denkt ihr auch an Zami? Beiden huschte ein verklärtes Lächeln übers Gesicht. Klar.

Ich hätte gar nicht fragen müssen. Und gleichzeitig hätte ich nicht gefragt, wenn jemand dabei gewesen wäre, dem ich erst langatmig hätte erklären müssen, dass Zami. A New Spelling of My Name ein autobiografischer Roman der afro-amerikanischen Philosophin Audre Lorde ist, in dem es eine überwältigende Stelle gibt, an der die Erzählerin beschreibt, mit welchem Genuss sie als junges Mädchen Gewürze im Mörser zerstieß, bis sie barsch von ihrer Mutter aus der Trance gerissen wurde. Nicht alle Lesben haben Zami gelesen. Lesbisches Sehen hat auch kein eindeutiges Erkennungszeichen. Es ist ein unendliches Gewebe von Blickwinkeln, in dem sich jeweils Teile unserer Erfahrungen decken.

Nach Simone de Beauvoir wird eine nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Lesben werden weder als Frauen geboren noch je restlos dazu gemacht. Lesben werden aber auch nicht als Lesben geboren. Und erst recht nicht dazu gemacht. Wie die Filmtheoretikerin Teresa de Lauretis so schön schreibt, wird auch keine von selbst zur Lesbe. Dazu braucht es (mindestens) zwei Frauen. Zwei Frauen allein machen aber noch keine Lesbe. Es kommt darauf an, wie sie sich sehen. Und die, die daraufhin nicht aufhört, so zu sehen, ist eine geworden.

Hélène Cixous – Dramatikerin, Dichterin, Philosophin – hat einen fantastischen Text über das Zum-Sehen-Kommen geschrieben. Es geht, sollte man meinen, um das Sehen als solches, nämlich um die Erfahrung starker Kurzsichtigkeit und deren Überwindung durch eine Augenoperation.

„Ja, sagt die Welt. Ja, sagt schüchtern das Türmchen hinter den Häusern. Ja, ich komme, sagt ein Fenster, dann das andere.

Ist Sehen der höchste Genuß? Oder vielmehr: Aufhören-nicht-zu-sehen?

Am Himmel zogen sichtbare Vögel von rechts nach links und Wolkenflotten von links nach rechts vorüber, das ward nie gesehen! Komm, Zukunft, komm, du, die du nicht aufhörst zu kommen, während du nie ankommst, komm, kommend!

Das hörte nicht auf, zu kommen, zu erscheinen. Das Erscheinen setzte sich fort.

Das ist es, was sie hinriß: Der Schritt des Erscheinens. Das Zum-Sehen-Kommen. Und wer kommt? Ich oder du?“ (Cixous, Schleier und Segel, S. 18)

Cixous’ schriftstellerisches Genie äußert sich darin, dass sie über das Sehen als solches schreiben kann und doch kein Zweifel daran besteht, dass sie dabei über lesbisches Sehen schreibt. Dass sie etwas so Allgemeines wie das Augenlicht im Wesen treffen kann, indem sie die ihr Gesamtwerk tragenden Metaphern weiblich-weiblicher Erotik intensiviert. Wie hatte man eigentlich meinen können, Letzteres sei etwas Spezielles? Genau.

Die Operation, in der eine vermeintlich besondere, partikulare Perspektive dazu verhilft, das für allgemein Gehaltene neu zu fassen, fasziniert politisch radikale Philosoph*innen schon lange. Entgegen einer Anerkennungspolitik, in der uns versichert wird, dass wir uns jetzt auch als Teil des Ganzen betrachten dürften, beharren sie darauf, dass sich vom unpassenden Teil aus ein besseres Ganzes ausmachen lässt. Wer möchte nicht so sehen können, so „ Aufhören-nicht-zu-sehen“?

Wir können diese Operation auf verschiedene Weisen verstehen. Monique Wittig hat den Vorgang auf die Formel gebracht, dass ein*e Minderheiten-Autor*in nur effektiv sein könne, wenn es ihr/ihm gelänge, die Minderheitenperspektive allgemeingültig zu machen. Während Wittig darin die aneignende Umgestaltung des Ganzen betont, hat Judith Butler im Anschluss besonders den Zusammenhang von aneignender Geste und Destabilisierung des vermeintlich Ganzen durchdacht. Sie problematisiert in dem Zuge auch die Universalität als solche, der immer eine gebieterische oder gesetzgeberische Form innewohne.

Butler schwebt als Philosophin allerdings eine andere Art der Verallgemeinerung vor als der Literatin Wittig. Schriftstellerinnen verallgemeinern nicht, indem sie immer weiter abstrahieren, sondern indem sie eine ganze Welt aus bestimmten Blickwinkeln beschreiben. Und es ist nicht so, als ließe sich die Welt aus sämtlichen Blickwinkeln beschreiben. Dass es überhaupt möglich ist, aus einer Perspektive eine Annäherung des Ganzen zu fassen zu kriegen, sagt etwas über die Gültigkeit, über das Potenzial dieser Perspektive. Vom Schrank aus sieht man nur einen Streifen weiße Wand. Beschreibungen müssen sich so fortsetzen lassen, dass sie immer weitere Weltausschnitte greifen. Meine Liebste erzählte mir, wie sich nach dem Einzug in die neue Wohnung vom Balkon aus die Welt darstellte: Dort sitzen die Tauben und zanken, aber abends kommt die Möwe. Möwen sind toll. Sie haben ganz verschiedene Schreie. Sie können wie eine Katze klingen, wie Lesben beim Sex oder wie ein nerviges Kind. Anfangs wusste ich gar nicht, dass es immer die Möwe ist. Unten wohnen zwei lesbische Omas. Die sind sehr süß und machen zum Frühstück immer beide ihr Kreuzworträtsel. Drüben ist eine Nicht-Lesbe, die ist auch ganz cool, sie macht immer rauchend im Bikini ihren Abwasch. Und diese Typen da haben immerhin ein schwules Handtuch. Solche Eindrücke sind Fragmente lesbischen Sehens, Ansätze einer Beschreibung, die behauptet, die Welt könnte auch in unseren und nicht in den gängigen Mustern aufgehen.

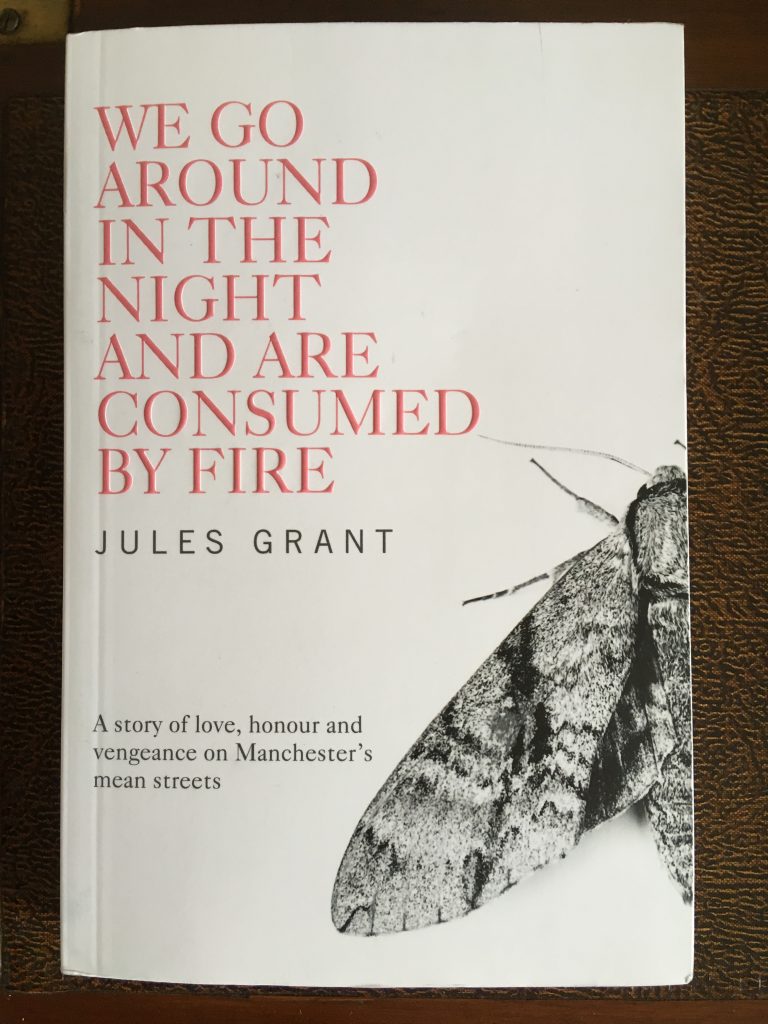

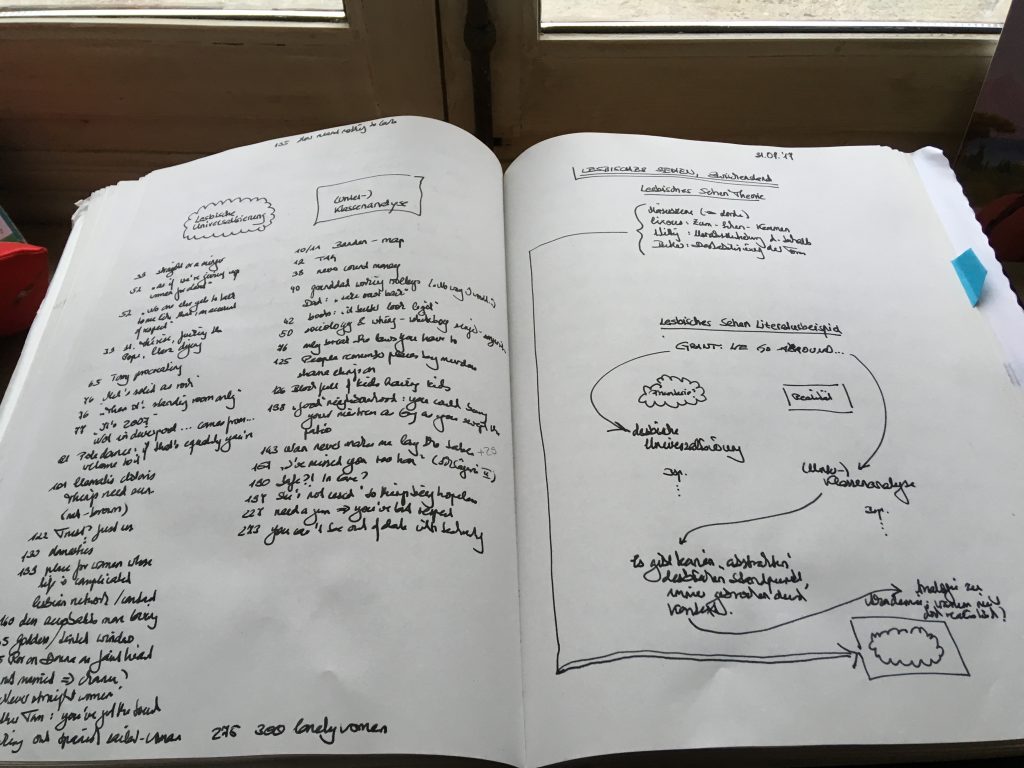

Das konsequenteste Werk lesbischer Universalisierung, das mir literarisch seit Wittigs eigenen und sehr viel abstrakter gehaltenen Romanen untergekommen ist, ist der 2016 erschienene Erstlings-Roman der britischen Sozialrichterin Jules Grant. We Go around in the Night and Are Consumed by Fire mischt im Genre unbekümmert Gangster-Pulp und sozialkritische Milieustudie, verfolgt aber eine anspruchsvolle Montage-Technik. Die Bewusstseinsströme der Hauptfigur Donna und ihrer Patentochter Aurora treiben den Plot dennoch so eingängig voran, als schaute man seine Lieblingsserie. Mit einer befreundeten Schriftstellerin, die auch einen literaturwissenschaftlichen Doktortitel aus Oxford trägt, hatte ich einen vielsagenden Streit darüber, ob die Sprache des Romans authentischem Gossen-Sprech oder poetischer Stilisierung folge. Sie optierte für Letzteres. Ich hegte den Verdacht, dass sie in ihrer Bürgerlichkeit gar keine Ahnung davon hat, wie ihre Muttersprache auf „Manchester’s mean streets“ klingt – also da, wo der Klappentext die Handlung situiert. So wüsste sie den Text nicht anders als verfremdete Hochsprache zu klassifizieren. Aber vielleicht war auch bloß ich zu snobistisch, um einen Text mit der entsprechenden Flüche- und Obszönitäten-Dichte als poetisch einzustufen und votierte deshalb für Authentizität und gegen Stilisierung. Ich habe dann noch mit zwei Linguistinnen geredet, die den Ton für realitätsnah hielten. Eine von ihnen wusste sogar die Szene zu deuten, auf die der Buch-Titel zurückgeht:

„Bang on the border, we get to the bridge. Looks good, the tag, even in the dark.

Hey look, whoops Lise, that‘s us.

Read it me, says Sonn.

I read it out.

What the fuck does that mean? says Sonn.

How d‘you get it up there? goes Lise.

I point to the metal ledge over the carriageway. One hand, hang on with the other

Took four cans, I says.

Tricksy, says Lise. Shouldn‘t that be »We Are Consumed«?

Sonn snorts. You wanna swing from that bridge, Lise, make some alterations, no problemo, she says.“

(Grant, We Go…, S.12)

Abgesehen davon, dass das ein augenzwinkernder Kommentar der Autorin an ein Lektorat sein könnte, das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bedenkenlos den sperrigen Titel We Go around in the Night and Are Consumed by Fire hat durchgehen lassen, spiegelt die Szene auch die Einschreibung von Klassenzughörigkeit in die Sprache. Englische Schulen, die ohnehin als schlecht darin gelten, Grammatik zu vermitteln, beschränken sich zunächst darauf, den Schüler*innen einzubläuen, dass jedes Verb nach seinem eigenen Subjekt verlangt. Wer vor der Oberstufe abgeht, wird dann stets die eigentlich korrekten elliptischen Konstruktionen – „We go around and are consumed“ – korrigieren. Auch ungebildet wird man nicht geboren, sondern gemacht. Und je mehr eine davon betroffen ist, desto virtuosere Selbstbehauptungsstrategien muss sie kultivieren. Das letzte Wort und die Pointe hat hier Sonn, die entweder aus Sehschwäche oder aus Analphabetismus den Schriftzug gar nicht erst hat selbst entziffern können.

Die Lesbengang, die Donna zusammenhält, kooperiert aber nicht nur, wenn es um Grafitti geht. Sie unterhalten eine florierende Ecstasy-Produktion und vertreiben den Stoff in den entscheidenden Clubs ihres Territoriums. Getarnt ist das Unternehmen durch einen „Fassaden-Laden“ als Putzfirma, die wiederum auch die Akquise der erforderlichen Chemikalien erleichtert. Es herrscht Disziplin hinsichtlich dessen, nur die Gesetze zu brechen, die zu brechen der Betrieb erfordert. Das sind aber nicht wenige, wenn man in Betracht zieht, dass das Geschäft beinhaltet, gegen rivalisierende Banden sein Territorium und sein Ansehen zu behaupten. Das Buch beginnt mit einer haarsträubenden Folterszene, in der die Frauen ein Mitglied einer anderen Bande dafür abstrafen, sich am Vorabend zu weit in ihr Gebiet vorgewagt zu haben. Mit Springmesser und Kugelschreiber wird dem gefesselten jungen Mann spontan ein großes C auf den Unterleib tätowiert. Auf die Frage, wofür denn das C stünde – eine Frage, die jede psychoanalytisch angehauchte Interpretin natürlich gar nicht erst stellen würde –, erwägen die Figuren die Alternativen „cunt“ und „Carla“, die das Zeichen gesetzt hatte.

Womit wir beim Gravitationszentrum des Texts wären. Carla. Carla ist die Mutter von Aurora, sie ist Donnas signifikanteste Beziehung und ihr Haushalt ist Hauptquartier der Gang. Über Carla wird im Buch die Motten-Logik des Titels – durch die Nacht zu Schwirren und vom Feuer verschlungen zu werden – zum Programm erklärt. In einer Erinnerungssequenz berichtet Donna, die in dem düsteren, verunkrauteten Hinterhof von Carlas Wohnung sitzt:

„I look over at the pot with the clematis that just wouldn‘t grow no matter what she [Carla] did. Clematis clitoris she said when we saw it in the garden centre, on account of all the petals were that fragile, and every shade of purple and pink you could think. To me that‘s just bad taste, but Carla never gave a toss about stuff like that, just laughed right at me, Hey prudie, she says.

She was proper mad when we got it home and all the petals fell off, reckoned they shouldn‘t be allowed to do that, B&Q, selling people stuff that only grows right somewhere else. False Pretences, she called it. It‘s too dark here, she said, things need sun.

Then I‘m thinking about that time we took the bikes all the way to Newquay, just to see Fistral Beach, and how as soon as we got there she stripped right off on the beach not even caring, spinning round and round like a noon, nut-brown and just this black triangle of hair, arms held up to the sun. How I told her Chrissakes at least put your boxers on, they‘ll be selling tickets next. How she didn‘t want to come home.

Things need sun.“ (Grant, We Go…, S. 101)

Carla ist Überschwang und Lebenslust. Was die ungeschriebenen Gesetze des Bandenwesens angeht, bricht sie davon nicht nur mehr als nötig, sondern alles, was zu brechen ist – etwa, indem sie erst eine Affäre mit der Partnerin eines rivalisierenden Anführers eingeht und die Frau und deren zwei kleine Kinder dann kurzerhand aus dessen Wohnung entführt. Donna wittert dabei zwar Unheil, aber macht wie stets den Plan, den es braucht, um Carlas Wünsche zu erfüllen. Nachdem das Unheil eingetreten und Carla in einem Club erschossen worden ist, wird sie erst recht zum Herz der Handlung. Alles dreht sich um die Wärme und Gefahr, für die Carla stand. Wie sich Donna im rasanten Fortgang die langen Finger verbrennt und ob sie, Aurora und die anderen überhaupt davonkommen, soll der empfohlenen Lektüre nicht vorweggenommen werden.

An die Clematis-Clitoris-Szene anknüpfend lässt sich aber auch die Darstellungsstruktur aufzeigen, die das Buch so einmalig macht. Die Magie des Romans beruht auf der Spannung zwischen hyper-realistischen und vollkommen fantastischen Elementen. Es gibt eine Dimension, die sich als minutiöse (Unter-)Klassen-Analyse fassen lässt. Grant leistet eine Studie staatlicher und ungesetzlicher Institutionen – Schule, Jugendamt, Knast auf der einen und kriminelles Netzwerk, Drogenbande, prekärer Haushalt auf der anderen Seite. Dadurch, dass die Figuren fast alle weiblich sind, eröffnet sich ein ungewohnter Fokus auf das andernfalls stereotype Schattenmilieu. Die Reproduktionsarbeit geschieht nicht geräuschlos hinter dem Rücken der Heldinnen. Es müssen nicht nur die Geschäfte am Laufen und die Feinde in Schach gehalten, sondern auch ein neunjähriges Kind und eine von Alkoholismus und Selbstaufgabe bettlägerige Großmutter durchgebracht werden.

Das ist die eine Seite, die akribische Sozialstudie. Auf der anderen Seite durchzieht das Buch eine mutwillige Überzeichnung der lesbischen Dimension. Wenn auch nicht ganz alle Charaktere, so scheint doch die ganze Welt lesbisch. Geschmack hin oder her – hier wird die Clematis von der Clitoris her erschlossen und nicht der Sex von Biene und Blume. Vielleicht sollte man die Bezeichnung „hyperbolischer Realismus“ prägen. Oder: „frisierter Realismus“. Im Sinne von „Motoren frisieren“, nicht im Sinne von „mein schwuler Friseur“. Eine Überbietung der Realität mit ihren eigenen Mitteln oder: etwas aus ihr herauszuholen, für das sie eigentlich nicht konstruiert war. Der Roman notiert etliche lesbische Grundwahrheiten, kommentiert oder übersetzt sie aber gar nicht weiter. Donna betrachtet die dreckigen Fingernägel einer Buchhändlerin und denkt „entweder ist sie eine Hete oder ein Ferkel.“ Das Kind wird lesbisch erzogen und in jeder Stadt finden sich gut organisierte Mafia-Strukturen, die Schlägereien entscheiden, Frauenhäuser am Laufen halten, Waffen organisieren. Im Finale des Romans, wenn Donnas Plan aufgeht, die beiden gegnerischen männlichen Bandenchefs nicht nur gegeneinander auszuspielen, sondern dann auch an denselben abgelegenen Ort zu locken, gibt Sonn ein Taschenlampensignal. In allen Himmelsrichtungen, hinter jedem Hügel, blinkt eine Amazonentruppe zurück.

„Where‘s the back-up, I ask.

Sonn takes up the torch, flashes once at the dark, then draws an S in the air.

I knock the torch out of her hand, What the fuck are you doing?

Look, she says.

All over the hills there‘s lights flashing, going off like silent paparazzi bulbs. Each one a zigzag, then an imprint blue in the air that hangs on for a second, just long enough to read. Flash: J. Flash A, flash M, flash P, flash S, flash G, flash, flash. Until there‘s lights and letters appearing everywhere in the dark. Dozens of them.

Then it‘s dark again.

All over the hillside, says Sonn. I can just make out her grin. Next hill too. In case we need them […]. I told you I‘d sort back-up.“ (Grant, We Go…, S. 217)

Was für eine fantastische Vorstellung. Bei so vielen Leuchtfeuern würden die Motten vielleicht gar nicht mehr verzehrt – gehalten in einem Gleichgewicht, äquidistant, zwischen den nächtlichen Lichtern in allen Himmelsrichtungen. Zwei Frauen können, wie Lauretis so schön sagt, eine Lesbe machen. Aber nur dutzende unterschiedliche lesbische Horden können das lesbische Sehen absichern.

Eigentlich wollte ich diese Szene als Kulminationspunkt der Realitätsverschiebung durch lesbische Universalisierung anführen. Wo sollen die denn alle herkommen, so viele sind wir doch gar nicht. Und erst recht nicht dermaßen organisiert, ständig alles Mögliche beschafft werden kann und irgendeine auch noch eine Richterin kennt.

Und doch: Was weiß ich eigentlich? Ist die lesbische Universalisierung hier wirklich ein fantastisches Stilmittel? Hyperbel? Steht sie tatsächlich so diametral zu der sozial-realistischen Achse, zu den Analysen der staatlichen Fürsorge- und Strafinstitutionen? Habe ich überhaupt irgendeine Ahnung von Drogenkartellen in britischen Städten? Von Frauen-Rugby-Teams? Warum sollte denn eigentlich ich einen Text schreiben können, in dem nur Lesben zitiert werden, zu dem eine Horde lesbischer Wissenschaftlerinnen und Freundinnen Inspiration und Kommentare bieten, aber eine Dealerin sollte ihre Bande nicht genauso organisieren können? Warum ist es unrealistisch, dass sie in ihrem Alltag nahezu ausschließlich auf Lesben trifft – zumindest, was die erwähnenswerten Begegnungen angeht? Wo sitze ich denn und für wen schreibe ich?

Vielleicht ist das einzig wirklich fantastische an We Go around, dass das lesbische Sehen vorausgesetzt und nicht behutsam vermittelt wird. Hier geht es nicht darum, Sichtbarkeit zu schaffen, nicht darum, eine Figur nach der anderen zu outen. Es geht darum, einen völlig anderen Erscheinungsraum aufzuspannen, einen, in dem, wer seinen Augen traut, lesbisch sieht. Mit Cixous können wir sagen, dass die Schwelle der Erscheinung überschritten und ins Sehen eingetreten wurde. Solcherart bei Licht betrachtet wirkt es, als wären wir bislang eher im Dunkeln herumgetappt und hätten uns auf erbärmlich vereinzelte Lichtblicke fixieren lassen. Karl Marx (die alte Lesbe) hat schon lange darauf hingewiesen, dass es mit den liberalen Gleichheitsrechten so ähnlich ist wie mit Claras Clematis: Es nützt dir gar nichts, wenn du sie haben kannst, so lange auf deinem Hof zu wenig Licht ist.

(Erschienen in: Lesben raus! – Für mehr lesbische Sichtbarkeit, hrsg. von Stephanie Kuhnen. Berlin: Querverlag, 2017.)